![]() 2020年8月18日

2020年8月18日![]() 2023年2月15日税務

2023年2月15日税務

相続税とは?いざというときに困らないシミュレーションを紹介

相続税を申告・納付する義務は、全ての方に生じるものではありません。とはいえ、「自分には納める義務があるのか」「相続税が発生する場合、いくら納めるのか」、気になる方もいるのではないでしょうか。

相続税の仕組みは少々複雑なため、相続が発生する前に調べておくことをおすすめします。ここでは、相続税の仕組みや税金の計算方法、申告時の流れなど相続税の基本の「き」を分かりやすく解説します。

目次

「相続税」とはどんな税金?誰が払うの?

亡くなった方から遺産(相続財産)を受け継いだとき、課税対象となる財産が一定以上になると税金を納めなければなりません。これが「相続税」です。お金のみならず、マンションや土地といったものも該当します。どのような遺産が対象となるのか理解しておきましょう。相続税の基本的なルールを2つの視点から詳しく解説します。

相続税は遺産を相続したときに払う税金

相続税は、亡くなった方が遺した財産を受け継いだときに発生する税金です。受け継ぐ人数や受け継ぐ人、財産の種類によって課税・非課税の基準が異なるため、全ての相続人が納めるものではありません。相続した財産の金額が少額など、課税対象外になる場合がある点を理解しておきましょう。

国税庁の調査によると、2020年に相続税を納めた方は相続した方のうち8.8%でした。2015年の税制改正によって相続税の計算方法が変更され、課税対象となる方が増加しました。とはいえ、課税対象外となる相続人のほうが多数派です。相続によって税金が発生する仕組みには、以下のような目的があるといわれています。

・国全体の所得税を補完

・富が集中して貧富の格差が広がらないよう調整

大金を全て相続した場合、より多くの資産を持つことになるため富が集中しかねません。相続税は、貧富格差が問題視されるリスクを防ぐための役割を果たしているといえます。

遺産を相続した人が払う

相続税の課税対象となるのは、亡くなった方(被相続人)の遺産を受け継いだ方(相続人)です。原則的には、お金に換えられるもののほとんどが資産として扱われます。

被相続人が所有していた不動産や、著作権も対象になる点を把握しておきましょう。ただし、お墓や仏壇・神棚など、先祖を崇拝する目的で所有しているものは含まれません。国民の慣習を優先して尊重されるためです。

また、相続人と被相続人の続柄(親子、夫婦など)や相続人の状況(未成年、障害をお持ちの方など)によっては控除が適用されるケースがあります。例えば、配偶者の相続時は一定金額まで税金が課税されない特例があるため、納税の負担を抑えられます。

相続税の計算は、「誰が相続人になるのか」によって異なることを覚えておきましょう。特例の条件や控除額の計算方法など、なるべく細かい情報をリサーチできると安心です。

相続税の課税対象になる資産とは?

相続税では「誰が相続したか」に加えて「何を相続したか」もポイントです。相続税の課税対象になる資産とは「経済的な価値のある資産」を指します。具体的にどのような資産が課税対象となるのか、確認しておきましょう。

また、財産の種類によっては課税対象から外れるものもあります。「相続財産とは何か」順を追って解説します。

被相続人の死亡時に所有していた資産に対して課税される

相続税の課税対象は「被相続人が死亡時に所有していた資産」です。これらの財産を「相続財産」と呼びます。以下のように経済的な価値のある財産の全てが対象です。

・不動産(土地や建物)

・預貯金

・金融資産(株式、債権、投資信託)

・宝石

・骨董品

・著作権

など

また、生命保険金や退職金など、被相続人から直接受け継いだ資産ではないものも相続財産の対象です。以下のように直接的に受け継いだ財産でなくても、財産の性質上、相続によって取得したとみなされるものを「みなし相続財産」と呼びます。

・生命保険金(被相続人が保険料を支払い、相続人が受取人となるもの)

・退職金

・定期金に関する権利

など

(参考:『国税庁 No.4105 相続税がかかる財産』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm)

一部の資産は課税対象にならない

相続した資産であっても「非課税財産」と呼ばれる一部の資産は課税対象になりません。

・墓地や墓石、仏壇

・生命保険金や退職金のうち一定の金額

・香典

など

非課税財産は、国民の感情や遺族の生活を考慮して定められています。例えば、生命保険金や退職金は「みなし相続財産」に該当するものの、相続人の生活のために用意された財産です。そのため、一定金額までは非課税になります。

また、香典は亡くなった方の通夜や葬儀の参列者が持参する金銭ですが、被相続人が所有していた財産に該当しないため非課税です。

(参考:『国税庁 No.4108 相続税がかからない財産』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm)

相続税を計算するための要素

実際にどのくらいの相続税がかかるか計算する際には、被相続人の所有資産や取得金額を明確にします。基礎控除が適用される金額は法定相続人の数によって異なるため、必要な要素をピックアップしてから計算に進みましょう。具体的な計算を始める前に押さえておきたいポイントを3つ紹介します。

税率は法定相続分に応ずる取得金額で決まる

相続した資産にかかる税率は「法定相続分」によって決定されます。2023年1月現在の税率は以下のとおりです。

| 法定相続分に応ずる取得金額 | 取得金額に対する税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |

| 1,000万円超え~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |

| 3,000万円超え~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |

| 5,000万円超え~1億円以下 | 30% | 700万円 |

| 1億円超え~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |

| 2億円超え~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |

| 3億円超え~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |

| 6億円超え~ | 55% | 7,200万円 |

法定相続分とは、法律で定められた割合によって財産を分割した場合の金額です。この割合は「被相続人と相続人の続柄」や「誰が相続するのか」よって異なります。例えば、相続人が配偶者と子ども(ひとり)のみであれば、財産を1/2ずつ分割した金額がそれぞれの法定相続分です。

なお、法定相続分による遺産分割は義務ではありません。相続人同士の話し合いによって、分割する割合を決めることもできます。

(参考:『国税庁 No.4155 相続税の税率』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)

基礎控除額は法定相続人の数で決まる

相続税を把握する上で重要なのは、税率だけでなく「基礎控除額」を踏まえた計算です。以下の計算式で算出します。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

つまり、「法定相続人が何人いるか」によって結果が変動する点に注意しなければなりません。法定相続人が多いほど、基礎控除額が大きくなるためです。相続する資産が基礎控除の金額より低い場合は、税金がかかりません。以下は2つのパターンを例にあげた控除額です。

・子どもひとりが相続:3,600万円の基礎控除

・親族3人が相続:4,800万円の基礎控除

基礎控除額を計算する際の法定相続人には、相続放棄した方(「相続しません」と申し出た方)も含まれます。実際に相続するかどうかを問わない点も理解しておきましょう。

基礎控除を超えた分に対して課税される

相続税の税額は、遺産の総額から非課税財産(相続税の対象外の財産)や基礎控除額などを差し引いた「課税遺産総額」を基準に計算します。

例えば、相続人が配偶者と子ども2人(合計3人)の場合、基礎控除額は4,800万円です(3,000万円+600万円×3人)。課税対象となる遺産額が1億円であれば、1億円から4,800万円を控除した5,200万円を基準に税額を求めます。

課税対象となる遺産額が基礎控除額を超えない場合、相続税の申告・納付義務はありません。ただし、特例を利用する場合など、状況によっては申告が必要になる点にご注意ください。

(参考:『国税庁 No.4155 相続税の税率』/

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)

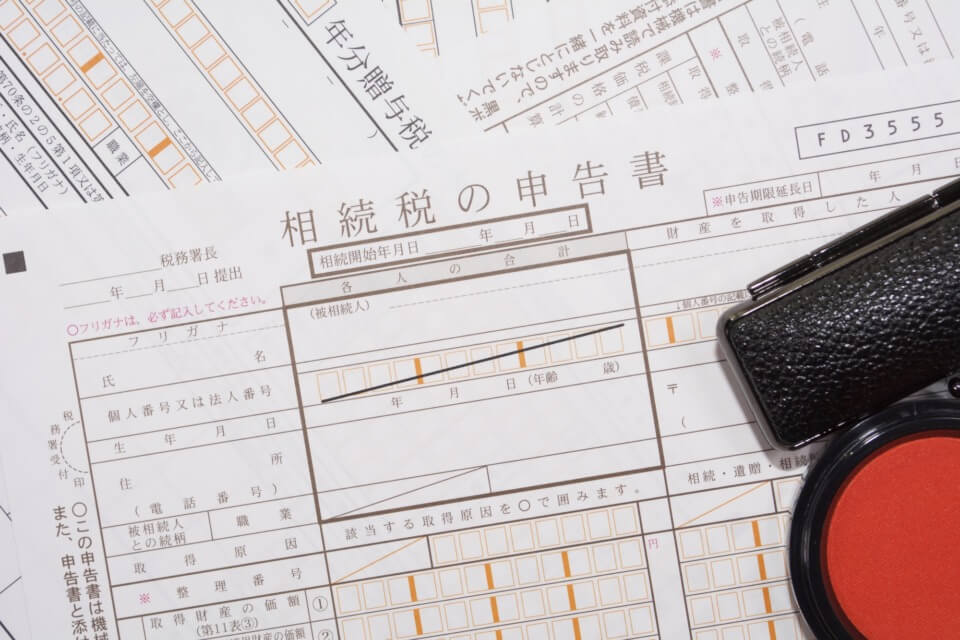

【ケース別】相続税の申告に必要な書類

相続税の申告に必要な書類は、以下の3つに大別されます。

・申告書(税額や納税義務者に関する情報を記載した書類)

・被相続人の財産状況が分かる資料

・どのように遺産を分割したかを確認できる資料

必要書類が多数あるため、相続した財産の種類や相続人の数が多い方ほど時間と手間がかかるでしょう。ここでは、相続税の申告に必要な書類をケース別に解説します。

一般の場合

相続税の申告時に必要な書類の基本は、以下のとおりです。

| 特記事項 | |

|---|---|

| 相続税の申告書 | 財産の種類や利用する特例によって、記載すべき書類が異なります |

| マイナンバーを確認できるもの | 例:マイナンバーカード・住民票の写し |

| 本人確認書類 | 例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートの写し |

| 被相続人の法定相続人を確認できる書類 | 以下のいずれかの書類です ・被相続人の全ての相続人を確認できる戸籍の謄本(被相続人の子どもについて、実子または養子の確認ができるもの) ・図形式の法定相続情報一覧図の写し |

| 遺言書または遺産分割協議書の写し |

相続税の申告に必要な書類はケースバイケースです。各種書類の準備には時間がかかるため、不安のある方は早めに税理士や税務署など専門家へご確認ください。

相続時精算課税適用者が存在する場合

相続時精算課税適用者とは、被相続人の生前に一定条件の下で贈与を受けていた方です。

・一般の場合と同様の書類

・被相続人の戸籍の附票の写し

「被相続人の戸籍の附票の写し」は、相続開始の日以降に作成されたものになる点にご注意ください。また、上記はあくまでも基本的な必要書類です。申告時に必要な書類は状況によって異なるため、税理士や税務署へ確認の上、慎重に手続きを進めましょう。

配偶者の税額軽減を適用する場合

配偶者が相続する場合、特例によって税金の負担が軽減されます。特例を利用する場合、通常とは異なる書類が必要になる点にご注意ください。

・一般の場合と同様の書類

・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したものと同様のもの)

・申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限までに遺産分割協議が調わない場合)

※上記はあくまでも基本的な必要書類です。状況によって準備する書類が異なる可能性があります。

相続税のシミュレーション

「相続税がどのくらいかかるのか知りたい」という方は、相続する人数や資産の内訳をピックアップするとシミュレーションができます。資産に該当するものをなるべく多く把握した上で計算してみましょう。以下は2つのパターンを例にあげた条件と結果です。

| パターン1 | パターン2 | ||

|---|---|---|---|

| 条件 | 法定相続人 | 3人(配偶者と子ども2人) | ひとり(子どものみ) |

| 預貯金額 | 7,000万円 | 3,500万円 | |

| 有価証券 | 1,000万円 | なし | |

| 不動産 | 2,000万円 | なし | |

| そのほかの財産 | 1,000万円 | なし | |

| 結果 | 基礎控除額 | 4,800万円 | 3,600万円 |

| 課税遺産総額 | 6,200万円 | 0円 | |

| 相続税 | 合計785万円 【内訳】※ ・配偶者420万円 ・子どもひとりにつき182.5万円×2人分 |

0円 | |

※計算式

配偶者の法定相続分3,100万円=6,200万円×1/2

配偶者の相続税額420万円=3,100万円×税率20%-控除額200万円

子どもひとりの法定相続分1,550万円=6,200万円×1/4

子どもひとりの相続税額182.5万円=1,550万円×税率15%-控除額50万円

相続財産などが明確でない場合は、基礎控除額を把握するだけでも「課税されるのかどうか」が判断しやすくなるでしょう。

相続税を申告するまでの流れ

相続開始から相続税を申告するまでの大まかな流れは、以下のとおりです。

| 相続開始 | ・法定相続人の確認 ・遺言書の有無を確認 ・相続財産の確認後、各種財産の評価 |

|

| ~1週間 | 死亡届の提出、通夜・葬儀 | |

| ~3か月 | 相続放棄・限定承認の手続き | |

| ~4か月 | 所得税の準確定申告・納付※ | ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告書の作成 |

| ~10か月 | 相続税の申告・納付期限 |

※被相続人が亡くなった年に所得が生じていた場合

相続が発生したとき、最初にやるべきことは「相続人の特定」と「相続財産の確認」です。上記の流れはあくまでも目安ですが、申告期限までにやるべきことは多く、時間に余裕がありません。早めに手続きを進めましょう。

相続税の申告に関して覚えておきたいポイント

相続税の申告手続きは複雑なため、混乱してしまう方もいるでしょう。法律上の決まりや税額の計算、必要書類など相続のルールを全て把握することは容易でありません。時間のあるうちに少しずつ確認しておくことをおすすめします。

ここでは、「申告書の提出先」や「期限内に遺産分割協議が調わない場合の対応」など、手続きを落ち着いて進めるためのポイントを解説します。

<h3申告書を提出する場所>

申告書を提出するのは、被相続人が住んでいた地域の税務署です。不明確な場合は住民票を確認するとよいでしょう。老人ホームで過ごしていた場合は、住民票内の住所も変更されているかもしれません。自宅とは異なる地域への提出が必要になる可能性もあるため、間違いのないようしっかりチェックしておきましょう。

相続が決まらないときは仮申告できる

相続税の申告・納付期限までに申告書を作成できなかったり、遺産分割の話し合いがまとまらなかったりする場合は、仮申告を検討する必要があります。法定相続分で財産を取得したと仮定して書類を作成し、仮の申告と納税を行う方法です。実際の相続割合が確定した後に過不足分の納税・還付で対応します。

手続きをしないまま期限を過ぎるとペナルティの対象となるため、「申告できないかもしれない」と判断した時点で仮申告の準備を進めましょう。

相続税を納税する方法

今後、相続人として納税する予定がある方は、申告のルールや支払い方法を理解できると安心です。場合によって延納・物納といった手続きも認められるため、状況に応じて適切な方法を選択しましょう。金額が少なければクレジットカードでの決済も可能です。相続税の期限や納税方法のパターンについて詳しく解説します。

納税期限は相続開始から10か月

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月が経過するまでに納めなければなりません。一般的には「亡くなってから10か月以内に納税する」と考えてよいでしょう。期限内に納税が確認できない場合、延滞税をはじめとするペナルティが課されます。

・延滞税:納税の遅れ

・過少申告加算税:申告した税金が本来よりも少ない

・無申告加算税:申告書の提出遅れ

・重加算税:申告書の提出遅れや財産の隠ぺい

相続税に上乗せするかたちで出費が増えるため、金銭的負担を増幅させないよう十分な注意が必要です。

1,000万円未満ならクレジットカード払いできる

税務署まで足を運ぶ余裕がない方や、遠方で移動が困難な場合にはクレジットカード決済の選択肢もあります。国税庁の公式サイトから納税できるため、手間を減らしたい方にもおすすめの方法です。ただし、一度に決済できる上限額は1,000万円となっている点に注意しましょう。

また、納付する税金が30万円以下であればコンビニでの支払いも可能です。申告後に自宅などでQRコードを作成できるため、これを持参して手続きを行います。

「延納」と「物納」が認められている

納税する金額が多くなるほど、相続人の金銭的負担は増幅するでしょう。一度の納税が困難な場合、条件を満たせば延納や物納が認められる可能性があります。その場合は、担保や利子が必要になる点を理解しておきましょう。

物納は、お金以外の財産を活用して納付する方法です。延納を適用しても全額の納税が困難であると判断された場合に認められます。納めるのは以下のような財産です。

・国債や地方債

・不動産

・株式や証券投資信託

・動産

いずれも全ての相続人に適用されるものではありません。国が対象として認めた場合にのみ利用できるシステムであるため、適用を望む方は延納の担保や物納の財産も検討しておきましょう。

相続税に関してよくある質問

相続する金額によって大金を納める必要があるものの、工夫を加えると節税効果を得られるかもしれません。ペナルティが課された場合は負担が増すため、延滞したり申告を忘れたりしないよう注意しましょう。

知識が豊富であれば、自分で申告書を作成して申請まで済ませることも可能です。ここからは、相続税に関して寄せられる4つの質問と回答をご紹介します。

Q.相続税は節税できますか?

相続人との関係性や不動産の状態によっては節税が可能です。以下にあげる3つのポイントを押さえておきましょう。

・配偶者における税額軽減の特例を考慮する

・小規模住宅地等の特例を活用する

・土地を分割して評価額を引き下げる

配偶者には特例が適用されるため納税の負担を大きく軽減できますが、子どもには配偶者のような特例がありません。仮に、親が亡くなって子どもが大金を相続した場合に多額の納税を求められる可能性もあります。配偶者が受け取る金額だけでなく、子どもに対する相続も考慮しておくとよいでしょう。

小規模住宅地や土地の評価額といったポイントは、複雑なルールがあります。可能であれば、税金に関する知識が豊富なプロに相談できると安心です。

Q.延滞・滞納したらどうなりますか?

相続税を支払わないまま期限が過ぎた場合、国が定める基準によってペナルティが課されます。督促に応じなければ財産の差し押さえが行われるケースもあるため、納税を喚起されたタイミングで早急に手続きしなければなりません。

複数人で相続する場合、相続税を連帯して納める義務があります。ほかの相続人に迷惑をかけないためにも期限の意識は重要な要素です。

Q.申告を忘れたらどうなりますか?

申告書の提出そのものを忘れた場合にも、延滞と同様ペナルティの対象となります。申告が必要な方が期限内に申告しない場合、税務署から通知書が送付されることもあるため「本当に納税が必要ないか」「納税額に間違いがないか」など、確認しながら手続きを進めましょう。

納税の義務が発生してから5年間申告しない状態が続くと、時効となり課税対象から外されます。ただし、故意に申告しなかった場合の時効は7年です。重加算税も大幅に増幅するため、申告忘れに気づいた場合は早めに納税を済ませる必要があります。

Q.申告書は自分で作成できますか?

法人税の申告書は、相続人自身が作成しても問題ありません。知識を持った方であれば対応できるものの、多くの場合困難に感じるでしょう。以下のようなパターンによって記載方法も異なります。

・一般の場合

・相続時精算課税の適用者がいる場合

・相続税の納税猶予など、特例が適用されている場合

ひとつひとつの項目も数多く、複数枚の書類を正確に記載しなければなりません。不備が発覚すると再度提出を求められる可能性もあるため、税理士に依頼して作成してもらったほうが安心です。「どこに頼めばよいか分からない」という方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)へお任せください。

相続税の申告は大丈夫?不安があるなら早めにネイチャーグループへ

相続税は「誰が」「何を」相続するかによって、申告に必要な手続きや税額の計算方法が変わります。「ご自身のケースでの、申告の流れや納税額について考えてみませんか?」

ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、相続税の申告にお悩みの方をサポートしています。相続税の計算や申告手続きは複雑です。「まだ先のことだから」と考えていると、相続発生時に焦ってしまうかもしれません。

ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、相続税対策が強みの税理士法人です。豊富な実績で培った専門性から、あなたに合ったご提案をさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

故人が配偶者や子どもに対して財産を遺した場合、金額によっては相続税を納める必要があります。対象となる財産や相続人を把握した上で、現在または将来的に納税する可能性があるかどうか考えてみましょう。財産の金額が明確であれば税額のシミュレーションも可能です。

申告や納税が遅れると、本来よりも増額された税金を納める結果になりかねません。節税の方法も踏まえて税理士に相談し、適切に納税できるよう手続きを始めましょう。相続税に関する悩みを抱えている方は、ぜひこの機会にネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)までご相談ください。

ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を

年間2,000件お答えしてる実績があります。

資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。

また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。

そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。

資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】

資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。

また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。

現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

◇◆ネイチャーグループの強み◇◆

・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム

・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング

・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能

・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用